乳幼児の肥満度や成長の評価に用いる“カウプ指数”。カウプ指数の基準値や判定方法について、よく分からない看護師も多いのではないではないでしょうか。

また、さまざまな指標があるなかで、乳幼児にはなぜカウプ指数を用いるのか気になる人もいるでしょう。

この記事では、カウプ指数の算出方法や評価基準、乳幼児にカウプ指数を用いる理由について解説します。カウプ指数に関する知識を深めたい看護師は参考にしてみてください。

カウプ指数とは?赤ちゃんの肥満度を評価する指標

カウプ指数とは、生後3か月から5歳までの乳幼児の肥満度や成長度合いを評価する際に用いる指標です。

ここでは、カウプ指数の特徴、指標として用いるときの注意点について説明します。

BMIではなくカウプ指数を使う理由

高校生や成人の肥満度の指標には、“BMI”が広く用いられています。BMIは英語の「Body Mass Index」の略で、「体重(kg)÷身長(m)²」により算出できます。

体がダイナミックに成長する乳幼児期は、月齢や年齢によって体重と身長の相関が異なり、BMIの数値をもとに肥満度や成長度合いを評価するのがむずかしい特徴があります。

そのため、乳幼児の肥満度や成長の評価には、月齢や年齢ごとの基準値が設けられたカウプ指数が用いられるのです。

カウプ指数の適用年齢の範囲

カウプ指数は生後3か月から5歳までの乳幼児の肥満度や成長度合いの評価に用いられます。カウプ指数を参考にすることで、子どもの肥満や栄養状態、発育の度合いを正しく測ることができます。

カウプ指数は、主に市町村の乳幼児健診や病院で用いられます。子どもが成長して学童期に入ると、健康診断では“ローレル指数”という指標が使われます。また子どもが高校生や成人になると、BMIが肥満度の指標として用いられます。

カウプ指数の計算方法

カウプ指数の具体的な計算式は以下です。

● 体重(g)÷身長(cm)²×10

カウプ指数は体重を身長の2乗で割った値です。一般的に乳幼児の場合には、kgやmではなく、gとcmで計算します。

実際に、カウプ指数を計算してみましょう。身長100cm、体重28kgの幼児のカウプ指数の算出は次のとおりです。

28000(g)÷100(cm)²×10=28

測定時の注意点と正確な測り方のコツ

カウプ指数は、乳幼児の肥満度の評価に適している一方で、月齢・年齢によって基準値が異なるため、子どもの長期的な肥満度や成長度合いをみる場合には、適正な評価がしにくいという特徴があります。

また、カウプ指数は身長と体重から算出した数値であり、筋肉量や体脂肪率などの要素は考慮に入れられていません。そのため、乳幼児の肥満度や成長の度合いをより正確に確認するには、他の指標と併用する必要があります。

カウプ指数の数値は、あくまで目安と捉えるようにしましょう。

カウプ指数の肥満判断基準と標準値

カウプ指数の基準値はおよそ15~19とされています。この範囲以下であれば「やせ」、範囲以上であれば「肥満」と判定されます。カウプ指数の基準値に男女差はないものの、年齢により基準値の範囲が異なります。

年齢別のカウプ指数標準値一覧

年齢ごとのカウプ指数の基準値の範囲は、次のとおりです。

| 月齢または年齢 | 基準値の範囲 |

| 3か月~1歳未満 | 16~18 |

| 1歳~1歳6か月未満 | 15.5~17.5 |

| 1歳6か月~3歳未満 | 15~17 |

| 3歳~5歳 | 14.5~16.5未満 |

「やせ気味」「標準」「太り気味」の判断基準

カウプ指数は基準値内であれば「標準」、基準値の範囲を下回れば「やせ気味」、上回れば「太り気味」の判定となります。

幼児の肥満予防のポイント

赤ちゃんがカウプ指数で太り気味と判定されても、とくに問題ありません。乳児期はぐんぐんと成長する時期であり、自然に肥満が解消されることも多いためです。

一方で、肥満の乳児の約3割が学童期の肥満に移行するともいわれます。また学童期に肥満の子どもは、ほぼ思春期の肥満に移行しやすくなります。

大人の肥満は脂肪細胞が大きくなるのに対し、乳児期から学童期の肥満は、脂肪細胞の数そのものが増えます。そのため、肥満の子どもは、将来、ダイエットを試みても痩せにくく、痩せてもリバウンドする傾向があります。

また過度の肥満により、高血圧や動脈硬化、糖尿病といった生活習慣病にかかるリスクが高まるため、子どもにも肥満対策が必要です。ここでは、乳幼児の肥満を防ぐポイントについてみていきしょう。

健康的な食習慣づくり

乳幼児の肥満予防には食習慣の改善が必要です。ただし成長期にあることを十分に考慮し、食事量を極端に減らすのではなく、食べ物や食べ方を変えて標準体重になるよう促しましょう。

子どもの正しい食事習慣づくりには、親御さんのサポートが欠かせません。とくに肥満の乳幼児は、朝食と昼食の品目が少なく、間食と夕食の量が多い傾向にあるといわれています。

また、良質なたんぱく源である魚や豆類、ビタミンや食物繊維の豊富な野菜や果物が不足しやすいため、意識して食事に取り入れましょう。好き嫌いが多い子どもには、楽しい食卓を心がけたり、食育を取り入れたりするのもおすすめです。

間食は1日の総摂取カロリーの10~15%以内が適量です。1~2歳であれば100kcal、3歳以上であれば200kcalを目安に与えましょう。

運動遊びで楽しく体を動かす

運動を取り入れることは、肥満や生活習慣病の予防だけでなく、身体活動量の増加、健康の維持・増進にも役立ちます。また幼児期の子どもは、神経系の成長が著しいため、運動を使った遊びを取り入れると、認知能力や意欲、社会性の向上にも良い影響が及びます。

学童期以前の子どもには、以下の動きを取り入れた遊びがおすすめです。

| 体のバランスを取る動き | 立つ・座る・寝転ぶ・起きる・転がる・渡る・ぶら下がる |

| 体を移動する動き | 歩く・走る・跳ぶ・登る・降りる・這う・よける・すべる |

| 物を操作する動き | 持つ・運ぶ・投げる・取る・蹴る・漕ぐ・引く・押す |

乳幼児に取り入れる運動は、体に負担をかけずに、遊びのなかで行えるものを選びましょう。子どもが飽きないように、複数のプログラムを組むのもよいでしょう。

また、上手くできたときに子どもを褒めてあげると、運動への関心やモチベーションを高められます。

肥満傾向の赤ちゃんへの正しい対応法

赤ちゃんの肥満の多くは生理的なもので、成長して幼児期になるにつれて自然に解消されます。そのため、赤ちゃんのカウプ指数が基準値よりも高くても、大きな心配は要りません。

赤ちゃんが2歳頃になると食事や運動、睡眠などの生活習慣が獲得されていきます。幼児期は子どもがスリムになる時期ですが、不適切な体重増加がある場合は、食事や生活習慣を見直す必要があるでしょう。

とくに両親が肥満の家庭では、遺伝的な影響よりも、食事や生活習慣といった環境要因によって、子どもの肥満を招きやすくなります。

夜更かしをせずに十分な睡眠を取る、朝食をしっかり食べる、野菜をよく食べる、間食の時間を決める、食事は薄い味つけにするなどの生活改善を行うようにしましょう。

カウプ指数以外の発育指標

乳幼児の肥満度や成長の度合いをみる指標は複数あります。ここではカウプ指数以外の指標について説明します。

ローレル指数:児童・生徒を対象とした体格指数

ローレル指数は6歳から18歳までの子どもの体格を評価する指標です。ローレル指数の計算方法は、体重を身長の3乗で割ったものに10をかけます。具体的には次のとおりです。

体重(kg)÷身長(m)3×10

ローレル指数は130程度が標準とされています。具体的な判定基準についてみていきましょう。

| 数値 | 評価 |

| 110未満 | 痩せすぎ |

| 115以上145未満 | 標準 |

| 145~159 | 肥満気味 |

| 160以上 | 肥満 |

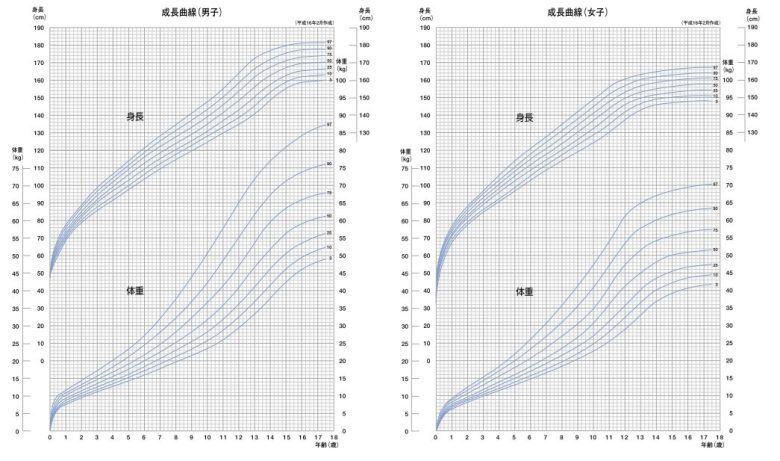

成長曲線:成長パターンを視覚的に把握できるグラフ

成長曲線は、子どもの年齢や性別に応じ、身長や体重の成長度合いを示した図表です。成長曲線には、3%、10%、25%、50%、75%、90%、97%の数字が付いた各基準線があり、3~97%の間が正常値となります。

カウプ指数が月齢・年齢ごとの基準値に沿って肥満度や成長度合いを測れるのに対し、成長曲線は成長・発育の程度を長期的に視覚化するのに役立ちます。両者を併用することで、乳幼児の肥満や成長の度合いをより的確に評価することができます。

ここからは成長曲線とその基準線についてみていきましょう。

子どもの身長や体重について描いた成長曲線が基準線に沿うようであれば、問題なく成長している証です。

一方で、基準線から大きく外れて、極端に上向きまたは下向きになる場合は、心身の病気が潜んでいる可能性を考慮します。学校の健康診断等で、成長曲線の異常を指摘された場合は、小児科をはじめ医療機関の受診が推奨されます。

まとめ

カウプ指数は、生後3か月から5歳までの乳幼児の肥満度や成長度合いを評価するための指標です。さまざまな指標があるなかで、乳幼児期には身長と体重が大きく増え、その度合いも個人差が大きいことから、カウプ指数が用いられます。

小児科や保育園・乳児院など、乳幼児の療養生活に関わる看護師がカウプ指数について理解を深めることで、自身が担当する子どもたちの状態把握に役立ちます。

また、乳幼児のやせや肥満対策についての知識があると、生活指導やアドバイスもしやすくなります。

看護師の求人探し・転職のことなら「スマイルナース」

看護職専門の転職サイト「スマイルナース」では、1都3県1道の看護師求人を紹介しています。興味のある診療領域や部門、給与、働き方など検索条件を絞りこむことで、希望の転職先を探すことができます。

無料会員に登録すると、専任アドバイザーから転職サポートを受けられ、忙しく働きながら転職活動をする看護師にもおすすめです。小児科や小児ケアを担う職場で働きたいと考えている看護師は、お気軽にお問い合わせください。

参考:

日本小児科学会 幼児肥満ガイド「第2章 幼児肥満の判定法」、「第6章 幼児肥満対策」、「第7章 幼児期からの肥満対策」