「脾臓って何の役割を果たす臓器なの?」「脾腫が認められた患者はどういう状態なの?」脾臓について、このような疑問を持つ人もいるでしょう。

脾臓は他の臓器と比べて馴染みが薄く、その機能や病気について詳しく知らない看護師も多いものです。

この記事では、脾臓の基本的な働きから、脾腫や無脾症といった状態まで、看護師が知っておくべき知識について解説します。

脾臓とは

脾臓は、左上腹部にある握りこぶしほどの大きさの臓器で、血液をきれいに保つ“フィルター”のような役割を果たしています。

脾臓の内部は“白脾髄”と“赤脾髄”という2つの組織に分かれており、白脾髄では免疫機能を、赤脾髄では血液のろ過機能を担っています。また、赤ちゃんの頃は血液を作る造血機能も重要な働きのひとつです。

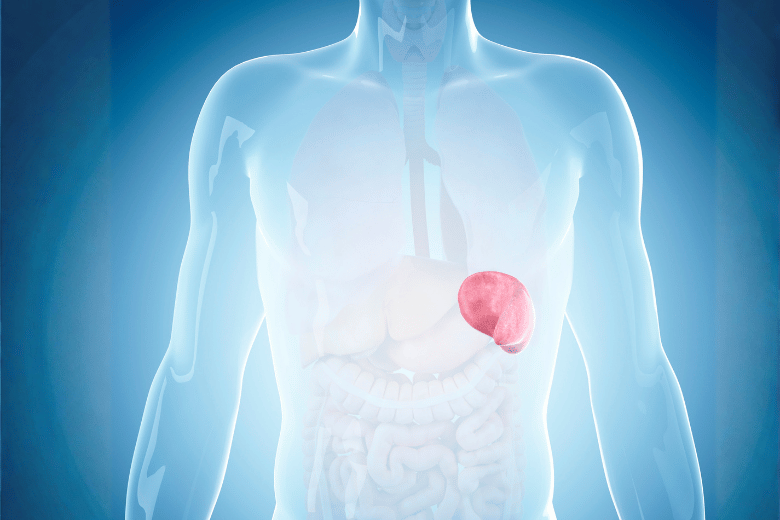

脾臓の位置

脾臓は左上腹部の肋骨のすぐ下、胃の外側から裏側に位置しており、重さは約120gです。血液が豊富に含まれているため、暗い赤色をしています。

脾臓の役割とは

脾臓の主な役割として、以下が挙げられます。

● 古くなった赤血球を破壊する

● 細菌やウイルスに対する抗体を産生する

● 血小板を貯蔵する

これらの機能により、体内の血液環境を適切に保ち、感染から身体を守る重要な役割を担っています。それぞれ見ていきましょう。

血液をろ過する

脾臓の重要な働きのひとつに、血液をろ過する機能があります。脾臓内部は細かい網目状の構造になっており、血液をきれいにするフィルターの働きをしています。

健康な赤血球は、この網目をスムーズに通り抜けることができますが、老化して変形した赤血球や血液中の細菌・ウイルスなどの有害物質は網目に引っかかります。これにより、きれいな血液だけが全身に送られるのです。

老化した赤血球をこわす

赤血球には約120日の寿命があり、古くなると酸素を運ぶ力が弱くなってしまいます。脾臓は老化した赤血球を見つけ出し、マクロファージと呼ばれる免疫細胞によって処理を行います。

この際、赤血球に含まれる鉄分が取り出され、骨髄に送られて、新しい赤血球を作るための材料として再利用されるのです。

一方、不要になったヘモグロビンの一部は“ビリルビン”という物質に変わり、肝臓で処理され、最終的に便として体外に排出されます。

細菌・ウイルスへの抗体をつくる

脾臓は体内で最大のリンパ器官でもあり、感染から体を守る重要な役割を担います。細菌やウイルスが体内に侵入すると、脾臓内の白脾髄にあるリンパ球や形質細胞が活性化し、これらの病原体と戦う抗体を作り出します。

また脾臓には“記憶機能”があることも特徴的です。一度感染した病原体の情報を覚え、同じ敵が再び現れたときには素早く抗体を産生します。この仕組みがあることで、私たちの体は効率的に感染症から身を守れるのです。

血小板を貯蔵する

脾臓は体内の血小板の約3分の1を貯蔵しています。怪我をして出血した際には、脾臓に貯蔵されている血小板が素早く活性化して傷口を塞ぎ、止血を行います。

また激しい運動や興奮状態など体が多くの酸素を必要とする場面では、脾臓は蓄えている血液成分を一気に全身に送り出します。これにより、全身に酸素をスムーズに行き渡らせ、体の活動をサポートしているのです。

脾腫(ひしゅ)とは

脾腫とは、脾臓が腫れて大きくなる状態のことで、他の病気が原因となって起こります。

脾臓が腫れると、通常の2倍近い大きさになることがあります。大きくなった脾臓は血球や血小板をより多く取り込んで貯め込むため、血液中を流れる血球や血小板が不足してしまいます。その結果、貧血になったり出血しやすくなったりします。

また、腫れた脾臓が隣にある胃を圧迫することで、少し食べただけで満腹になる、腹部や背中に痛みを感じるといったことも起こります。

原因

脾腫の原因は多岐にわたります。たとえば感染症では、EBウイルス、サイトメガロウイルスなどのウイルス感染、結核、心内膜炎など細菌感染、マラリアによる寄生虫感染などが挙げられます。また血液疾患では白血病や悪性リンパ腫、溶血性貧血が原因となります。

肝疾患による門脈圧亢進や自己免疫疾患、がんの転移なども原因となるため、適切な治療を行うには、原因の特定が重要です。

検査方法

脾腫の診断は段階的に進められます。まず医師が触診で脾臓の腫れを確認し、血液検査で血球数や肝機能の状態を調べます。

画像検査では、腹部超音波検査で脾臓の大きさや形を詳しく見たり、CTやMRI検査で腹部全体の状態を確認したりします。原因を特定するために、ウイルス抗体検査や骨髄検査が追加されることもあるでしょう。

これらすべての検査結果を総合的に判断し、患者に最適な治療方針が決定されるのです。

治療方法

脾腫の治療で最も重要なのは、原因となっている病気を治すことです。たとえば感染症が原因なら抗ウイルス薬や抗菌薬を使用し、血液の病気が原因であれば化学療法や造血幹細胞移植を行います。

ただし、脾臓の腫れが進んで症状が重く、出血が止まりにくくなったり貧血がひどくなったりする場合には、より積極的な治療が必要になります。重症例では、手術で脾臓を取り除く脾臓摘出術、放射線を当てて脾臓を小さくする放射線療法が治療の選択肢として検討されます。

参照元:脾腫(脾臓の腫大) – 13. 血液の病気 – MSDマニュアル家庭版

無脾症とは

無脾症とは、「先天的に脾臓がない状態」「脾臓の機能が失われた状態」または「手術により脾臓が摘出された状態」を指します。

脾臓がなくても生命を維持することは可能ですが、免疫機能の低下により感染症にかかりやすくなるため、予防接種の徹底や感染予防策、早期受診などの対策が必要となります。

無脾症の原因

無脾症には複数の原因があります。

● 機能的無脾症

● 脾臓摘出術

ここでは、上記3つの原因について解説します。

先天性無脾症のため

先天性無脾症は、胎児期に脾臓が形成されない、まれな疾患です。

先天性無脾症の赤ちゃんは、心臓にも異常があることが多く、複雑な心疾患を抱えているケースが少なくありません。

脾臓がないことにより感染に対する抵抗力が弱く、風邪や肺炎などの感染症にかかりやすくなります。そのため、予防接種を確実に受ける、感染の兆候があれば早めに治療を始めるといったことが大切です。

機能的無脾症のため

機能的無脾症は、脾臓自体は存在するものの、その働きが悪くなってしまった状態を指します。

機能的無脾症の原因はさまざまで、たとえば鎌状赤血球症やセリアック病、アルコール性肝疾患などの疾患が関係しています。また、何らかの理由で脾臓の血管が傷ついた場合にも起こるとされています。

機能的無脾症に陥ると、血液のろ過機能や免疫機能が十分に働かなくなり、脾臓がない人と同様の症状が出現します。

脾臓摘出術のため

脾臓摘出術は、脾臓を手術で取り除く治療法です。脾臓摘出術が行われる目的は主に2つあります。

ひとつは緊急事態への対応です。交通事故などで脾臓が大きく傷つき、大量出血が起こった場合には、命を救うために緊急手術で脾臓を摘出することがあります。

二つ目は、疾患の治療です。血液の病気や免疫の病気により脾臓の活動が活発化し、本来なら破壊する必要のない正常な血球まで壊してしまう場合があります。このようなときには、症状を改善するために計画的に脾臓を取り除く手術が行われます。

まとめ

この記事では、脾臓の基本的な構造と機能、脾腫や無脾症について解説しました。

脾臓は私たちの健康を支える重要な働きをしています。血液をきれいに保ち、感染から体を守り、出血時には血小板を供給するなど、まさに「縁の下の力持ち」といえる存在です。

脾腫や無脾症といった脾臓に関わる疾患では、患者の免疫力低下や出血傾向に注意が必要です。看護師として患者のケアに関わる際は、脾臓の機能を理解したうえで、感染予防対策を徹底し、出血の兆候を見逃さないよう丁寧な観察を心がけましょう。

看護師の求人探し・転職のことなら「スマイルナース」

看護師として働くうちに「内科系病棟での経験を積みたい」「興味のある分野の専門知識を活かしたい」といったように、目指す方向性や興味の向く分野が明確になっていくものです。スマイルナースでは、求人情報を豊富に取り扱っており、自身に合った職場探しが可能です。

無料会員登録後は、専任のコーディネーターがあなたの希望条件に合った職場を紹介し、履歴書作成から面接対策まで転職活動を全面的にサポートします。ぜひ一度覗いてみてください。