看護師として患者さんのケアにあたる際、「この患者さんが本当に求めているものは何だろう」と悩むこともあるでしょう。

“マズローの欲求階層説”は、患者さんのニーズを正確に把握し、質の高い看護を提供するために役立ちます。マズローの欲求階層説を理解することで、患者さんが今、何を求めているのかを的確に判断できるようになり、より効果的なアセスメントにつなげられます。

この記事では、マズローの5段階欲求の概要と、看護現場での具体的な活用方法について解説します。

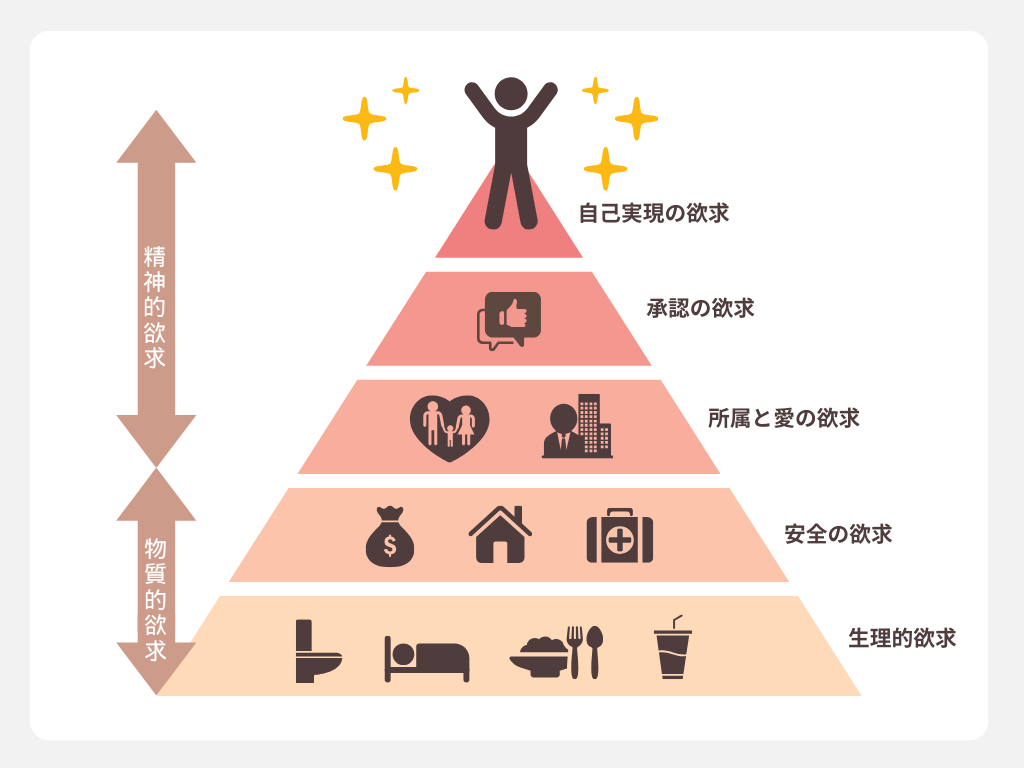

マズローの欲求階層説とは?

マズローの欲求階層説は、1943年にアメリカの心理学者アブラハム・マズロー(Abraham Maslow)が提唱した理論で、「人間は何を求めて生きているのか」を説明したものです。

この理論の特徴は、人間の欲求を5段階のピラミッドで表現したことです。

一番下の階層から順に、以下のように積み重なります。

2.安全の欲求

3.社会的欲求

4.承認欲求

5.自己実現欲求

基本的にはピラミッドの下の段階が満たされると、その上の段階の欲求が強くなるとされています。

たとえば、お腹が空いているときは食べ物のことしか考えられません(=生理的欲求)が、食事ができると今度は安全な場所にいたいと思うようになる(=安全の欲求)のです。

この理論は、人間の行動の背景や動機づけを理解するのに役立つことから、ビジネスにおける従業員マネジメントや医療現場での患者ケアにも幅広く活用されています。

なお、マズローはのちに6段階目として“自己超越欲求”を追加しました。また、他の研究者によって“認知欲求”“審美的欲求”を含めた7段階説も提唱されています。

参照元:聖路加国際大学学術情報リポジトリ「マズローの基本的欲求の階層図への原典からの新解釈」

マズローの欲求階層説が誕生した背景

欲求階層説が生まれた背景には、1940年代の心理学に対し、マズローが問題意識を抱いたことにあります。

当時の心理学は、精神分析学や行動主義心理学が主流で、主に精神疾患や問題行動の研究に重点が置かれていました。

マズローは「健康で前向きな人たちについても研究すべきではないか」と考えました。そこで“人間性心理学(ヒューマニスティック心理学)” という新しい考え方を提唱し、人間の感情や主観的な心の動きを重視するようになりました。

人間性心理学では、人間は本来的に成長し、自己実現を目指す能動的な存在であると捉えます。マズローは、「人間は理想の自分を目指す“自己実現”への欲求を備えた存在である」という人間観を持ち、欲求階層説を体系化したのです。

マズローの5段階欲求

マズローの欲求階層説は、人間の欲求を段階的に分類しています。

最初に提唱された5段階に加え、のちに6段階説や7段階説にも発展しました。ここでは、各段階の特徴と、臨床現場での具体例について解説します。

1.生理的欲求

生理的欲求は、人間が生命を維持するために必要不可欠な欲求です。これらの欲求が満たされないと生命の危険にさらされることになります。そのため、最優先で満たす必要があるのです。

具体的には、以下の欲求が該当します。

● 睡眠欲

● 呼吸欲

● 排泄欲

● 性欲

医療の現場では、患者さんの生理的欲求を満たすことが最優先課題です。

たとえば、手術後の患者さんには疼痛管理を施し、適切な栄養補給、十分な睡眠環境を提供します。また呼吸困難を訴える患者さんには酸素投与や体位調整を、脱水症状のある患者さんには輸液管理を実施します。

2.安全の欲求

安全の欲求は、生理的欲求が満たされたあとに現れる欲求で、身体的・精神的な安全や安定を求めるものです。この段階には、主に以下の欲求が含まれます。

● 経済的安定

● 予測可能性

● 秩序

医療機関では、患者さんが安心して治療を受けられる環境づくりが求められます。具体的には、患者さんへの薬剤の効果や目的の説明、転倒・転落防止のための対策、感染予防対策の徹底などです。

また、突然の入院で動揺している患者さんには、病院での過ごし方や治療の流れを丁寧に説明することで「これから何が起こるのかわからない」という不安を軽減し、「ここで治療を受ければ回復できる」といった安心感を与えられます。

3.社会的欲求

社会的欲求は、他者との関係性に関する欲求で“所属と愛情の欲求”とも呼ばれます。具体的には、以下のような欲求が該当します。

● 所属感

● 友情

● コミュニケーション

これらが満たされない人は、孤独感や疎外感を抱き、精神的な健康を損ねる可能性があります。

看護師は、患者さんの社会的欲求を満たすために、家族との面会時間を確保したり、病室でのコミュニケーションを大切にしたりします。長期入院の患者さんには、院内レクリエーション活動への参加を促す、退院後の社会復帰に向けて患者会や自助グループの紹介を行うといったことも効果的です。

4.承認欲求

承認欲求は「他者から認められ、尊重されたい」「自身が価値のある人間だと認められたい」という欲求です。この欲求には、自尊心や自信、名声などが含まれます。

承認欲求が満たされると、人は自信を持って行動し、積極的に物事に挑戦できるようになります。一方、欲求が満たされない場合、劣等感や無力感を抱き、場合によっては絶望的な気持ちになることもあるでしょう。

医療現場では、患者さんの尊厳を保つことが、承認欲求を満たすことにつながります。

患者さんの意見や希望を治療方法や看護に反映させることで、「自分の選択が尊重された」という満足感や自信を持ってもらえます。また、自己肯定感が低下している患者さんには、よいところやがんばりを認め、「あなたは価値のある大切な存在です」というメッセージを伝えることが重要になります。

5.自己実現欲求

自己実現欲求は「可能性や才能を最大限に発揮し、理想の自分に近づきたい」という欲求で、マズローの欲求階層説の頂点に位置します。この欲求には、成長や創造性、自律性、自己受容などが含まれます。

自己実現欲求は、「他の欲求が十分に満たされたうえで現れる」とされています。

看護師は、患者さんの「病気になっても自分らしくありたい」という気持ちを大切にし、それを支援することで自己実現欲求に応えられます。

たとえば、患者さんが入院中も自分の好きなことを続けられるよう環境を整えたり、患者さんの価値観や人生観を尊重した看護目標を設定したりといったことが挙げられるでしょう。

6.自己超越欲求(6段階説の場合)

マズローは晩年、自己実現欲求の上に“自己超越欲求”を追加しました。自己超越欲求には、以下のようなものが該当します。

● 社会貢献(社会の問題解決や発展への寄与)

● 精神性(宗教的・超越的な体験への探求)

● 自然との調和(自然環境の尊重と一体感の認識)

自己実現欲求が “個人の能力発揮”に焦点を当てるのに対し、自己超越欲求は “自己”の範囲を超えて、より普遍的な価値や意味を求める段階といえます。

看護師が「自分を超えた何かのために貢献したい」という患者さんの気持ちを支援することが、これらを満たします。たとえば終末期の患者さんの「家族への感謝の気持ちを形にしたい」という想いや「同じ病気の人へメッセージを残したい」という希望に寄り添うことが挙げられます。

7.認知欲求(7段階説の場合)

7段階説において、認知欲求は審美的欲求とともに「自己実現欲求の前段階に位置する欲求」として提唱されました。

この欲求は、「知りたい」「理解したい」という知的好奇心に基づく欲求で、新しい知識の習得や複雑な問題の解決、未知のことへの探求などが含まれます。

医療現場で、患者さんの認知欲求に応えるために重要なのは、医療従事者が病気や治療に関し、適切な情報提供を行うことです。患者さんの「自身の病状を理解し、治療方針について学びたい」という気持ちに寄り添うことで、この欲求を満たす手助けができるでしょう。

8.審美的欲求(7段階説の場合)

審美的欲求は、美しいものを求め、調和や秩序、美的体験を得たいという欲求です。認知欲求と同様に、7段階説において“自己実現欲求”の前段階として位置づけられています。

また、この欲求は認知欲求と密接に関連しており、明確に区別することは困難とされています。

看護の現場では、患者さんの審美的欲求を満たすために、療養環境の整備が効果的です。また、病棟内に季節感のある装飾をしたり、窓から見える景色を楽しめるよう配慮したりすることで、患者さんの心に潤いを与えられます。

マズローの欲求階層説を看護アセスメントに活用するメリット

マズローの欲求階層説を看護アセスメントに活用することで、患者さんのニーズをより把握しやすくなり、効果的な看護計画を立案できます。ここでは、欲求階層説を看護に取り入れるメリットについて、具体的に解説します。

患者さんの欲求を特定できる

マズローの欲求階層説を活用することにより、看護師は、患者さんが「どの段階の欲求を最も強く感じているか」を特定し、その欲求を満たすために必要なケアを提案できます。

たとえば、がんの治療を受けている患者さんは、まず痛みや吐き気などの身体症状を何とかしたい(=生理的欲求)と強く願います。症状が落ち着くと、今度は「この治療法で本当に大丈夫だろうか」という不安(=安全の欲求)が生まれます。「家族との時間を大切にしたい」(=社会的欲求)「自分らしい治療方法を選択したい」(=承認欲求)といった欲求へと変化することもあるでしょう。

患者さんの状態やニーズを正確に理解できれば、スタッフ間での情報共有がしやすくなり、一貫性のあるケアが実現します。

患者さんの欲求がどの程度満たされたのか確認できる

マズローの欲求階層説を用いることで、患者さんの欲求がどの程度満たされているかを客観的に把握することができます。

たとえば「痛みで眠れなかった患者さんが、痛み止めの調整により良眠できるようになった」といった場合は、生理的欲求が改善されたと評価できます。

また「看護師の積極的なコミュニケーションで、患者さんが以前より前向きな発言をするようになった」場合には、社会的欲求が満たされてきたと判断できるでしょう。

このように段階的に患者さんの変化を捉えることにより、看護ケアの方向性を見極めやすくなります。

まとめ

マズローの欲求階層説は、患者さんの複雑なニーズを理解し、質の高い看護を提供するのに役立ちます。各段階の特徴を理解することで、患者さんの状況に応じ適切なケアを提供できるようになります。

なお、これらの欲求は、必ずしも階段のように順番に満たされるものではなく、複数の欲求が同時に存在する場合もあることを理解しておきましょう。

一人ひとりの患者さんに合わせてこの理論を活用し、その人らしいケアの実現を目指しましょう。

看護師の求人探し・転職のことなら「スマイルナース」

「マズローの欲求階層説のような理論的知識をもっと深め、実践したい」「患者さん一人ひとりとじっくり向き合いたい」と考える看護師は、自己実現の欲求を満たせる職場に転職することも、ひとつの選択肢です。

スマイルナースでは、看護師向けの豊富な求人情報を取り扱っています。無料会員登録後は、専任のキャリアアドバイザーが履歴書の書き方から面接対策まで、転職活動を全面的にバックアップします。

看護師としてさらなる成長を目指したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。