採血を行う際、真空管ホルダーを使ってスピッツに血液を入れる方法とシリンジ(注射器)を使って採血管に入れる方法があります。正しい検査結果を得るためには、採血スピッツに血液を入れる順番を把握しておく必要があります。

この記事では、採血スピッツに血液を入れる順番について、一覧表を用いてわかりやすく解説します。

採血スピッツに血液を入れる正しい順番

採血スピッツに血液を入れる順番は、採血方法によって異なります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

真空管採血

真空管ホルダーを使用して採血をする場合、採血スピッツに血液を入れる順番は、以下の通りです。

- 生化学

- 凝固

- 血算

- 血糖・HbA1C

この順番は、医療機関のルールや患者の状態により異なる場合がありますが、ここでは一般的な順番について、それぞれ解説します。

生化学

真空管採血の場合、まずは生化学のスピッツに血液を入れます。

採血をする際、穿刺直後に組織や組織液が混入する可能性があります。そのため、組織液が混入しても大きな影響がない生化学のスピッツから血液を入れるのです。

また、採血する腕を長時間駆血すると、細胞内からカリウムが流出し、検査結果が正確に得られなくなることも珍しくありません。そのため、採血は、最初に生化学検査を行うのが望ましいでしょう。

凝固

生化学の次は、凝固スピッツに血液を入れます。穿刺したときに組織や組織液が混入することで血液の凝固が促進され、正しい凝固時間の測定ができなくなります。そのため、最初に凝固スピッツに血液を入れることは避けなければなりません。

また、長時間駆血していると循環障害が発生しやすく、凝固系の活性化が起こります。凝固スピッツに血液を入れる動作は迅速に行いましょう。

血算

生化学と凝固の次は、血算のスピッツに血液を入れます。血算スピッツにはEDTAという抗凝固剤が入っています。血液をスピッツに入れた後、容器をゆっくりと数回反転させます。この操作を行うことで、抗凝固剤が血液全体に均等に行き渡り、正確な結果を得られます。

血糖・HbA1C

HbA1cや血糖検査は、他の検査に比べて順番による影響が少ないため、最後に行うのが一般的です。

シリンジ採血

シリンジ採血の場合、以下の順番でスピッツに血液を入れます。

- 凝固

- 血算

- 血糖・HbA1C

- 生化学

シリンジで採血した血液は凝固しやすいという特徴があります。最初に凝固のスピッツに血液を注入することで、正確な結果が得られます。

次に、抗凝固剤のEDTAが入っている血算、血糖のスピッツに血液を入れます。血液が凝固してもさほど問題にならない生化学のスピッツには、最後に血液を移すのが一般的です。

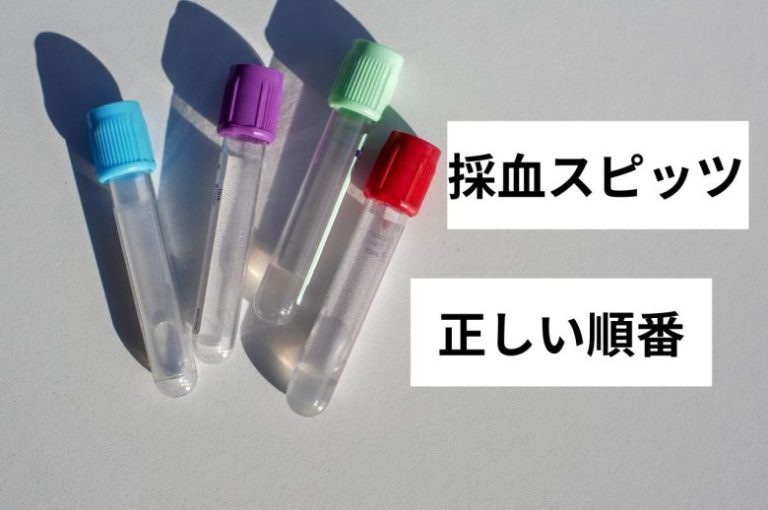

翼状針で真空管採血をする場合の注意点

翼状針を使って真空管採血をする場合、チューブ内に約0.4mlの血液が残ります。最初のスピッツに入る血液が不足しやすいため、注意が必要です。

特に、凝固や赤沈のスピッツは規定の血液量がないと正確な数値が測れません。ダミーの真空採血管を用いてチューブ内を血液で満たし、採血するのも選択肢の1つです。

ダミーを使用しない場合には、先に生化学のスピッツへ血液を入れる方法も選択できます。施設ごとのルールを事前に確認し、適切な手順で採血を行いましょう。

採血スピッツの種類ごとの用途

採血スピッツには様々な種類があり、それぞれに用途が異なります。以下は、主な採血スピッツの種類とその用途の一覧表です。

| 採血スピッツの種類 | 用途 |

| 生化学 | ・生化学検査 ・ウイルス学検査(感染症) ・腫瘍関連検査 ・内分泌検査 ・免疫血清学検査 |

| 血算 | ・血球算定検査 ・細胞性免疫検査 ・遺伝子関連検査 |

| 凝固 | ・出血凝固検査 |

| 血糖 | ・血糖検査 ・HbA1C |

参照元:CRC総合検査案内

まとめ

採血スピッツに血液を入れる順番は、検査の精度に大きな影響を与えます。真空管採血、シリンジ採血、翼状針での採血など、採血の方法ごとに適切な順番や手技を守る必要があります。また、スピッツの種類ごとの用途を理解し、適切に使い分けることで、より正確な検査結果を得ることができるでしょう。

スマイルナースでは、病院だけでなくクリニック・健診センター・介護福祉施設など、様々な施設形態の求人情報を取りそろえています。転職にともなうサポート体制も充実しているので、自身の理想とするキャリアやライフスタイルに適した職場を探している看護師は、ぜひお気軽にお問い合わせください。