体位変換は看護ケアのひとつで、褥瘡や肺炎などの合併症を防ぎ、患者さんの快適な療養を支えるために大切な技術です。看護師のなかには、「正しいやり方が分からない」「自身の腰を痛めそうで不安」と感じている人も多いのではないでしょうか。

この記事では、体位変換の目的や方法から負担を減らす工夫、スムーズに実践できるポイントまで、分かりやすく解説します。

体位変換とは?看護・介護の基本技術

体位変換は、ベッド上で過ごす時間が長い患者さんの姿勢を定期的に変えるケアのことで、「体位交換(略称:体交)」ともいいます。患者さんの体への負担を軽減し、健康状態を維持するための基本的なケア手法といえるでしょう。

褥瘡や肺炎、血流障害といった合併症は、長時間同じ姿勢を取り続けることで起こりやすくなります。そうしたリスクを防ぐためには、体位変換を行い、体圧をうまく分散しながら、呼吸や循環を助ける必要があります。

看護師ら介助者が患者さんの体位を変えることで、呼吸がしやすくなったり、手足のむくみが軽くなったりするものです。

また、体位変換は患者さんの不快感を軽減し、QOLを向上させる役割も果たします。そのため、医療・介護の現場では、安全で効果的な体位変換の実践が強く求められているのです。

医療・介護スタッフが体位変換の意義に対し共通認識を持ち、根拠に基づいたケアを行うことで、チーム全体のケアの質を高める結果にもつながるでしょう。

看護・介護における体位変換の重要性

体位変換は、患者さんの健康を守るうえで欠かすことのできないケアのひとつです。

長時間同じ姿勢で過ごしていると皮膚に圧がかかり、血流が悪くなり、褥瘡ができやすくなります。看護師や介護職がこまめに患者さんの体勢を変えて体圧を分散することで、血液やリンパの流れが促され、褥瘡や血栓などのリスクを減らすことができます。

また、あおむけの姿勢が続くと呼吸が浅くなりがちですが、看護師ら介助者が患者さんの体位を調整することで肺の動きがよくなり、肺炎の予防にもつながります。姿勢を変えることで患者さんの不快感も軽減され、安楽に過ごせるようになるでしょう。

こうした理由から、体位変換は医療・介護現場において、とても大切な役割を担っているのです。

体位変換が必要な患者さんの特徴

体位変換が特に大切なのは、自分で体勢を変えられない患者さんです。

例えば、脳梗塞や脊髄損傷などで麻痺がある人、筋力が落ちて、自力で体を動かすのがむずかしい人、腰や下肢の骨折で動けない人、あるいは手術後でしばらく安静が必要な人が該当します。

こうした患者さんは、長時間同じ姿勢を続けることで、褥瘡や肺炎、関節の拘縮が起こりやすくなります。適切に体位変換を行わなければ、合併症の発症や進行、回復の遅れを招くおそれもあるでしょう。

安全に過ごしてもらうためにも、定期的な体位変換で体への負担を和らげることが大切です。

体位変換の目的と必要性

体位変換は、褥瘡や肺炎の予防、身体機能の維持などを目的に行われる重要なケアです。ここからは目的ごとに詳しく解説していきます。

褥瘡(床ずれ)予防のため

体位変換が必要な理由のひとつに、褥瘡(床ずれ)の予防があります。

褥瘡は、長時間同じ姿勢で寝ていることによって起こる皮膚の損傷で、皮膚や筋肉が圧迫され、血流が悪くなり、組織が傷つくことで起こります。特に仙骨部やかかと、肩甲骨などは、骨が出っ張っているため体圧が集中しやすく、褥瘡ができやすいものです。

こうした皮膚トラブルを防ぐには、“2時間おき”を目安に体位を変えることが推奨されています。さらに、エアマットやクッションなどの体圧分散用具を組み合わせると、より効果的に皮膚への負担を軽減できます。

患者さんの皮膚状態を観察しながら、体位変換をこまめに行い、無理のない姿勢を保つことで、褥瘡予防につなげられます。

呼吸機能の改善と肺炎予防のため

体位変換には、呼吸機能を助け、肺炎を防ぐという大切な役割もあります。

長時間同じ姿勢が続くと、肺炎が起こりやすくなります。特にあおむけのままでは肺が十分に膨らまず、痰がたまりやすくなります。

痰の排出がうまくいかないと、細菌が繁殖しやすくなり、誤嚥性肺炎などを引き起こす原因になってしまうのです。

体位をこまめに変えることで、肺が広がりやすくなり、深い呼吸ができるようになります。特に側臥位は肺の動きを助けやすく、痰の排出も促されます。また、座位を保てる人であれば、上半身を起こすことで胸郭が広がりやすくなり、深い呼吸がしやすくなります。

患者さんの状態に応じて無理のない姿勢を保つことが、肺炎の予防にとって大切なポイントです。

参照元:日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌|体位により変化する換気運動と呼吸機能

血行促進による身体機能の維持のため

定期的に体位変換を行うことで、血流が促され、身体機能の低下を軽減できます。

寝たきりの状態が続くと、下肢の血流が滞りやすくなり、深部静脈血栓症などの発症リスクが高まります。また、関節を動かさないままにしていると、筋肉が衰えて筋萎縮を起こしたり、関節の可動域が狭くなったりすることもあります。

こうしたリスクを避けるためにも、こまめに体位変換を行い、体全体の循環を保つこと、筋肉や関節の働きをできるだけ維持することが大切です。体位変換を無理のない範囲で行うことで、長期療養中の人の生活の質を守ることにもつながります。

おむつ交換や清拭を行うため

体位変換は、日常ケアであるおむつ交換や清拭をスムーズに行ううえでも欠かせません。

長時間同じ姿勢のままでいると、皮膚が不潔になりやすく、褥瘡や感染症の原因にもなりえます。看護師や介護スタッフがこまめに体の向きを変えることで、肌の状態を確認する機会が増え、清潔を保ちやすくなります。

とくに排泄後は、皮膚に便や尿が長く触れることで炎症や感染を起こしやすくなるため、早めの対応する必要があります。

正しい体位変換の手順と方法

安全で効果的な体位変換を行うには、事前の準備と正しい手順の把握が必要不可欠です。詳しく見ていきましょう。

体位変換前の準備と注意点

体位変換を安全に行うには、事前の準備と周囲の環境整備がとても重要です。

患者さんにこれから行う内容を簡潔に説明し、同意を得ることは大切なプロセスのひとつです。説明を受けることで患者さん自身が心構えを持てるようになり、思わぬ事故や拒否反応の予防にもつながります。

体位変換を行う際、ベッドの高さを介助者の腰の位置に合わせることで、腰痛のリスクを減らすことができます。また、手元に必要な物品をそろえ、足元に滑りやすいものがないか確認しておくと安心です。

こうした配慮を習慣化することで、よりスムーズで信頼関係に配慮したケアを実践できるでしょう。

介助者の姿勢と腰痛を防ぐコツ

体位変換を繰り返すことで、介助を行う人の体にも少しずつ負担がかかっていきます。特に腰や肩には大きな力が加わりやすく、無理な動作を続けているうちに腰痛を引き起こしかねません。

こうしたトラブルを防ぐには、足を肩幅に開いて重心を安定させ、体をねじらずに動くことが大切です。腕の力に頼らず、体重移動を上手に行うことを意識すると、スムーズに体位変換ができるでしょう。

体位変換をする際、あらかじめ声かけをして、患者さんにも可能な範囲で協力してもらえれば、介助がより安全で楽になります。一人で頑張りすぎず、介助用具や環境をうまく活用するなど、自分の体を守る意識を持つことが、自身の体への負担を減らし、かつ質の高いケアを実現します。

一人で行う安全な体位変換の方法

人手が限られる場面では、一人で体位変換を行うこともあるでしょう。体位変換を一人で安全に行うためには、事前準備と手順の確認が欠かせません。

まずはベッドの高さを調整し、必要な物品をそろえたら、患者さんに声をかけます。

声をかけることで、患者さんに安心感を抱いてもらうだけでなく、膝を立てたり、腕を組んでもらったりと動作に協力してもらうと、体位を動かしやすくなります。体重移動を活用して患者さんの体を少しずつ移動させ、ゆっくり側臥位に変えたら、クッションなどで姿勢を安定させましょう。

骨折や手術後などで痛みがある人には、患部に負担がかからないよう配慮し、必要に応じてクッションで保護します。麻痺のある人は健側から、拘縮がある人には無理のない範囲で対応することがポイントです。

体位の種類と特徴

体位には仰臥位や側臥位、座位などの種類があり、目的や状態に応じ適切に使い分けをする必要があります。それぞれ詳しく解説します。

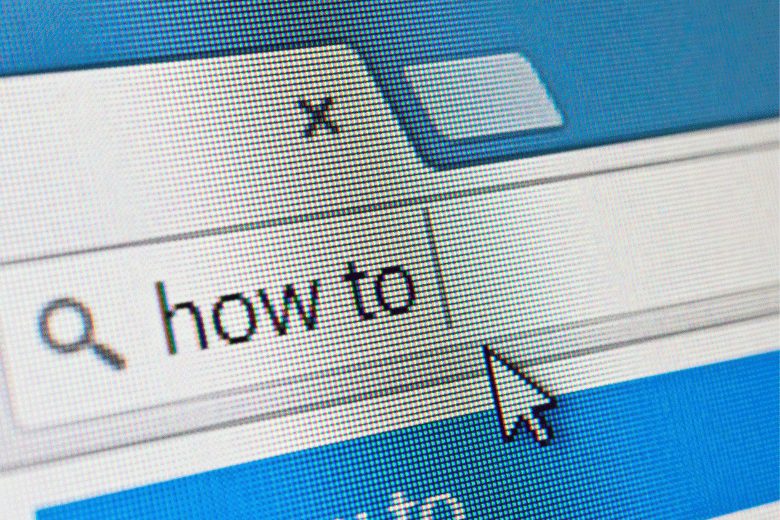

仰臥位(あおむけ)の正しい姿勢と適応場面

仰臥位は、最も基本的な体位のひとつで、患者さんをあおむけに寝かせた状態を指します。

この姿勢は安静時や検査時に用いられることが多く、全身をまっすぐに保ちやすい特徴があります。ただし、長時間そのままにしておくと、仙骨部やかかとなどに体圧が集中しやすく、褥瘡の発生リスクが高まります。

正しい姿勢を保つには、頭・肩・腰・膝の自然なカーブを意識し、必要に応じて枕を敷いたり膝下にクッションを入れたりするとよいでしょう。

また、呼吸が浅くなりやすい人には、ベッドの背を軽く上げることで胸郭の動きが広がり、呼吸がしやすくなる場合もあります。

患者さんの体型や状態に合わせて、細かな調整を行うことが快適なケアにつながります。

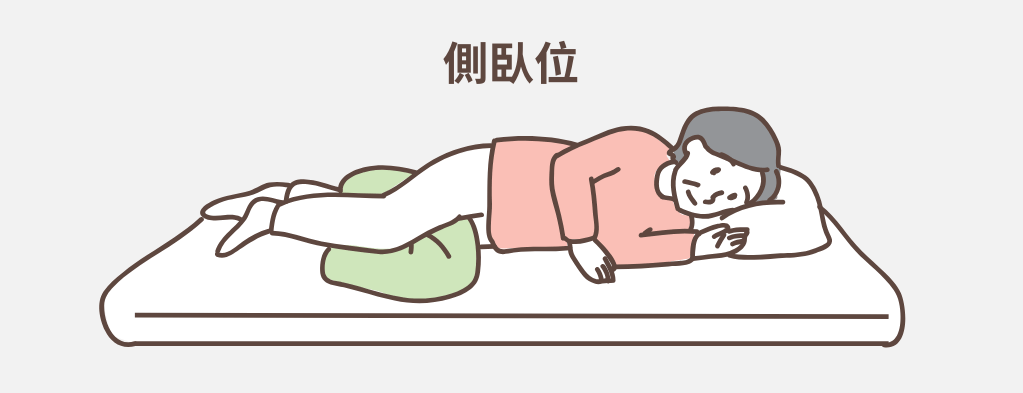

側臥位(横向き)の正しい姿勢と適応場面

側臥位は、患者さんを左右いずれかの横向きにする姿勢で、褥瘡の予防や排痰促進などを目的に広く用いられています。

仰臥位に比べて接地面が少なくなるため、体圧分散の効果が期待できます。

ただし、姿勢が崩れやすく、体位保持の工夫が欠かせません。肩の位置を少し前に出し、背中や膝のすき間にクッションを挟むことで接地面が増え、無理なく安定した体勢を保ちやすくなります。

特に長時間保持する場合は、上下肢の緊張やしびれが起きないよう、手足の位置にも配慮しましょう。また、顔の向きや頸部の角度を整えると、呼吸がしやすくなります。

側臥位と仰臥位を交互に取り入れると、同一部位への圧迫予防に役立ちます。

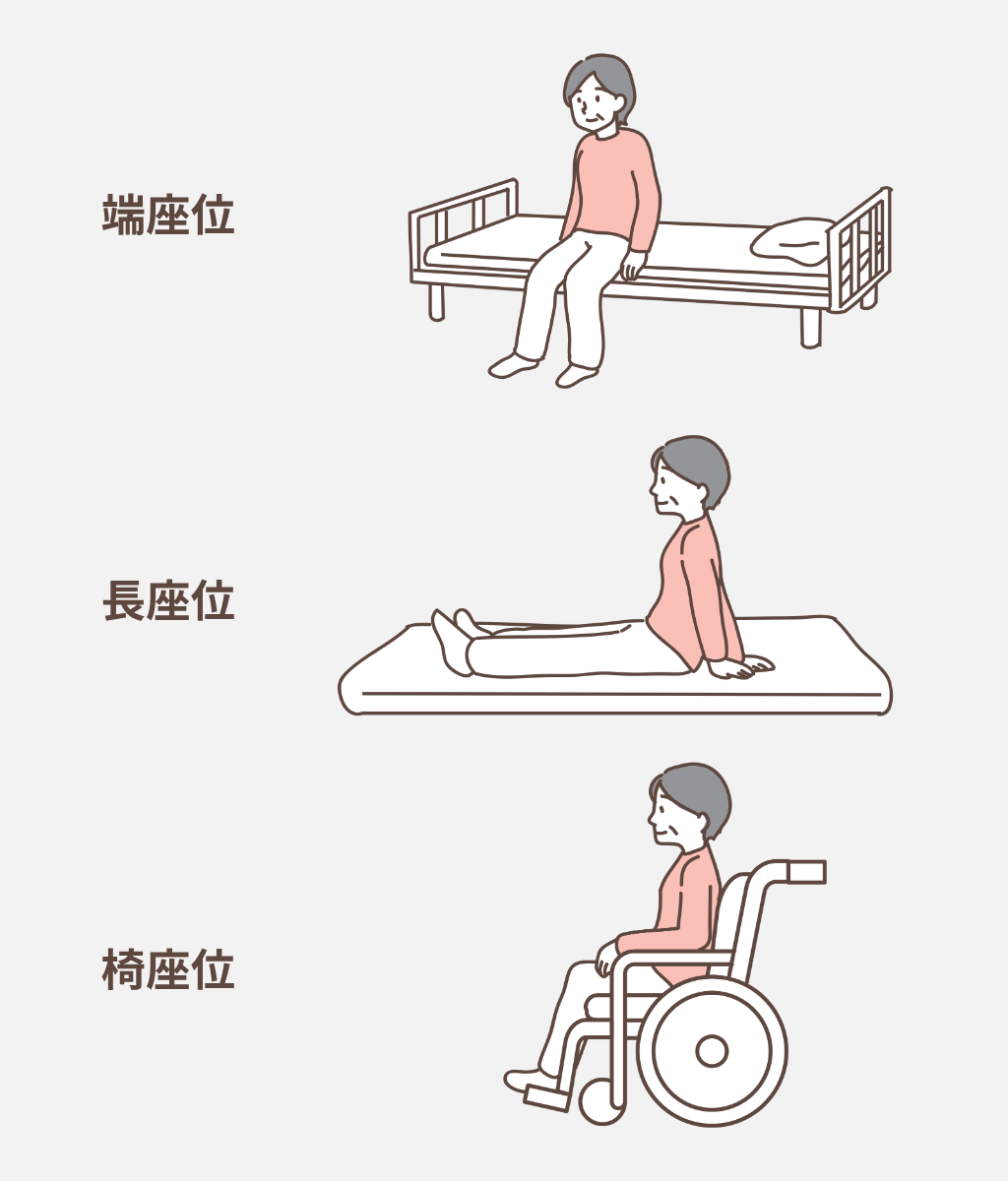

座位の種類と安定させるポイント

座位にはいくつかの種類があり、患者さんの状態や目的に応じて使い分けが必要です。

端座位はベッドに腰かけた状態で、離床のステップとしてよく使われます。長座位は両脚を伸ばした座り方で、腹部の緊張を避けたいときに適しています。椅座位は車椅子などに座った姿勢のことで、移動や食事の際に活用されます。

いずれの座位も、安定性を高めるには足の接地と骨盤の角度を意識することが大切です。必要に応じてクッションや足台を使い、前かがみになったり左右どちらかに傾いたりしないように調整しましょう。

また、座位の保持がむずかしい人には、背もたれやサイドサポートを活用して、無理のない姿勢を保てるように工夫することが求められます。

まとめ

体位変換は、患者さんの健康を守り、快適な療養生活を支えるための大切なケアのひとつです。褥瘡や肺炎の予防だけでなく、呼吸や血流の改善、清潔の保持にも関わるため、正しい方法を身につけておくことが重要です。

また、介助者自身の体を守るためにも、姿勢や体重移動の工夫、補助具の活用などを意識しながら行いましょう。一人で対応する場面でも、段取りと配慮次第で安全に行うことができます。

日々の体位変換を“作業”ではなく“ケア” として捉え直すことで、患者さんの安心感や信頼獲得にもつながるでしょう。

看護師の求人探し・転職のことなら「スマイルナース」

スマイルナースは、看護師専門の転職支援サイトで、約26,000件の求人情報を取り扱っています。無料会員登録後は、専任のコーディネーターが希望条件を丁寧にヒアリングし、転職活動をサポートします。

体位変換などの看護スキルを活かしたい人、働き方を見直したい人は、スマイルナースで気になる求人をチェックしてみてください。